基于非线性弹性元件的可调刚度驱动器及其驱动方法.pdf

努力****采萍

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

相关资料

基于非线性弹性元件的可调刚度驱动器及其驱动方法.pdf

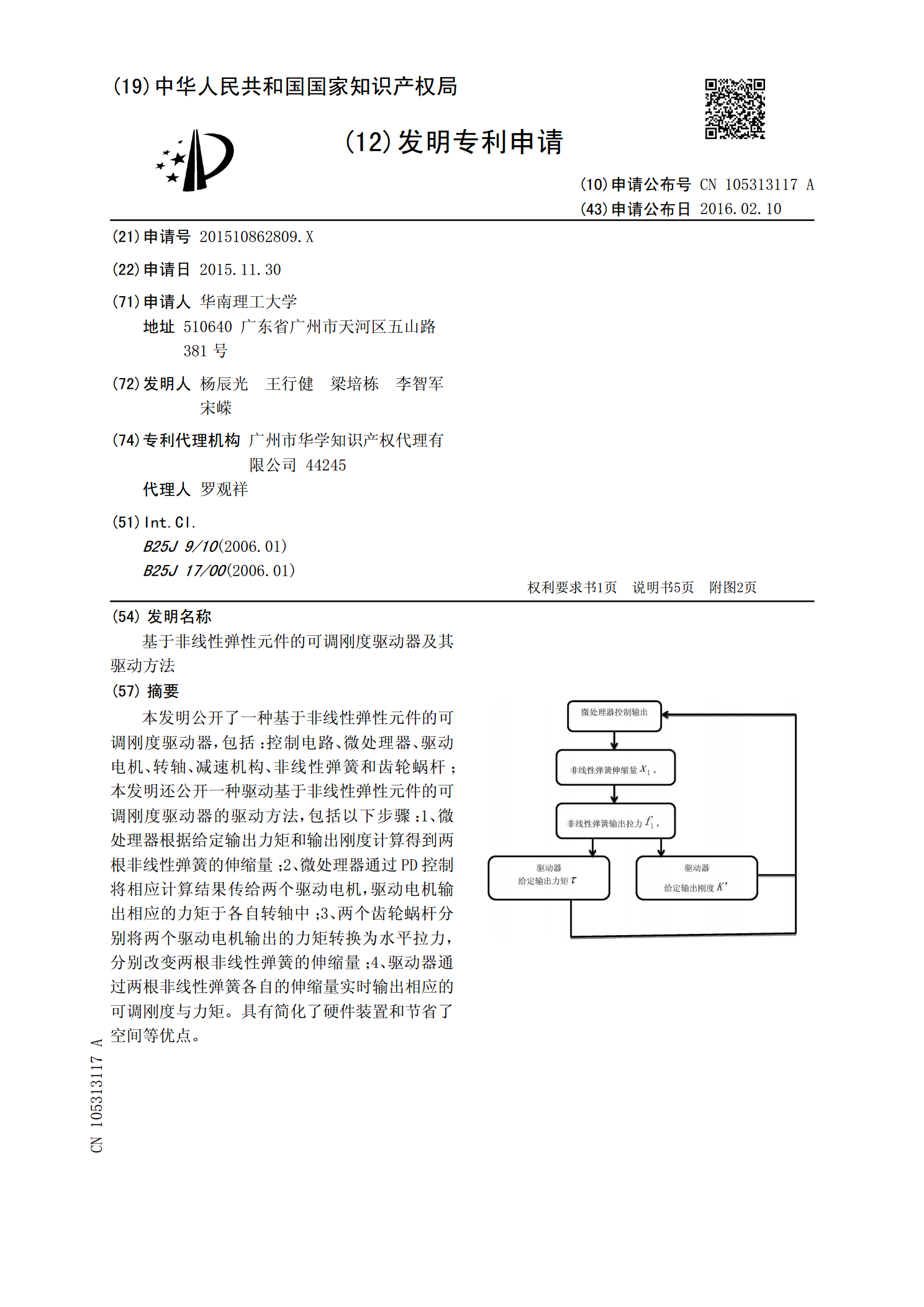

本发明公开了一种基于非线性弹性元件的可调刚度驱动器,包括:控制电路、微处理器、驱动电机、转轴、减速机构、非线性弹簧和齿轮蜗杆;本发明还公开一种驱动基于非线性弹性元件的可调刚度驱动器的驱动方法,包括以下步骤:1、微处理器根据给定输出力矩和输出刚度计算得到两根非线性弹簧的伸缩量;2、微处理器通过PD控制将相应计算结果传给两个驱动电机,驱动电机输出相应的力矩于各自转轴中;3、两个齿轮蜗杆分别将两个驱动电机输出的力矩转换为水平拉力,分别改变两根非线性弹簧的伸缩量;4、驱动器通过两根非线性弹簧各自的伸缩量实时输出相

刚度可调的柔性关节驱动器机构.pdf

本发明公开了一种刚度可调的柔性关节驱动器机构,该驱动器机构分为驱动端、调整端和柔性关节三部分。其中驱动端为柔性关节运动提供动力,调整端负责改变柔性关节的刚度,柔性关节则起到减缓冲击、调节刚度的作用。附带有驱动电机,能够主动驱动关节运动;采用曲斜面-转轮配合结构的变刚度系统,摩擦阻力小,传动精密;安装有四个绝对式编码器,工作过程中实现有效检测,灵敏度高,故障率低;外壳全封闭,结构紧凑,能够在恶劣的环境下工作;从极大柔性到完全刚性,关节刚度的变化线性可控。

基于给定非线性刚度的柔顺驱动器设计及性能评估.docx

基于给定非线性刚度的柔顺驱动器设计及性能评估一、介绍柔韧驱动器是一种新型的微型力控制器,它使用柔性的材料来实现自适应控制和柔性操纵,增强了机器人的自由度、精度和控制能力。本文将介绍基于给定非线性刚度的柔顺驱动器的设计和性能评估。二、柔顺驱动器结构设计柔顺驱动器通常由传感器、控制器、执行器和机械结构组成。传感器可以检测环境和外部物体的位置、速度和角度等信息,并将信息传输给控制器。控制器基于传感器提供的信息来预测和计算机器人的动态规划和控制信号。执行器接收控制信号并转换为机械运动,实现驱动器的操作。机械结构是

一种给定非线性刚度的串联弹性驱动器设计方法.pdf

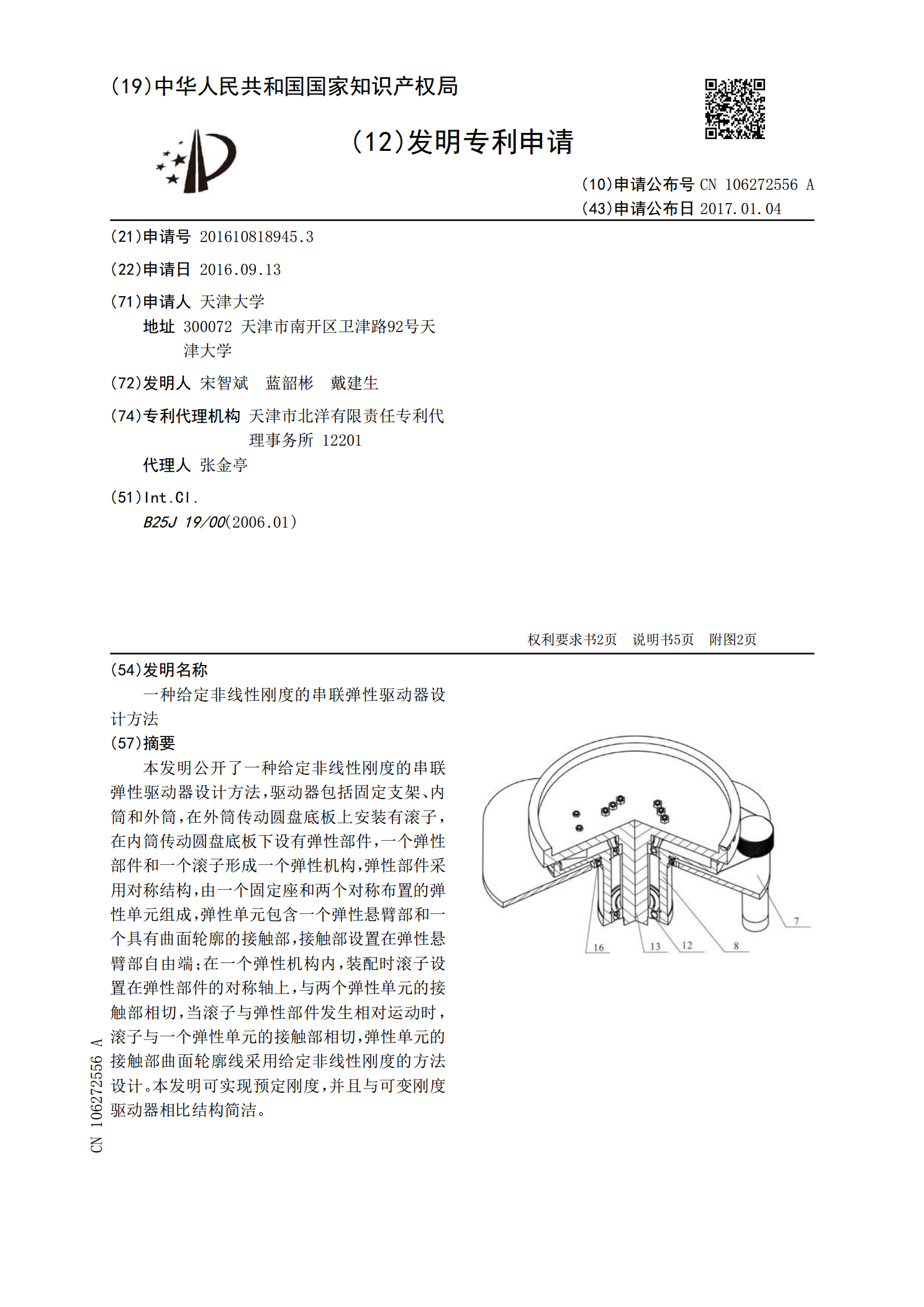

本发明公开了一种给定非线性刚度的串联弹性驱动器设计方法,驱动器包括固定支架、内筒和外筒,在外筒传动圆盘底板上安装有滚子,在内筒传动圆盘底板下设有弹性部件,一个弹性部件和一个滚子形成一个弹性机构,弹性部件采用对称结构,由一个固定座和两个对称布置的弹性单元组成,弹性单元包含一个弹性悬臂部和一个具有曲面轮廓的接触部,接触部设置在弹性悬臂部自由端;在一个弹性机构内,装配时滚子设置在弹性部件的对称轴上,与两个弹性单元的接触部相切,当滚子与弹性部件发生相对运动时,滚子与一个弹性单元的接触部相切,弹性单元的接触部曲面轮

变刚度弹性驱动器.pdf

本发明公开了一种变刚度弹性驱动器,所述变刚度弹性驱动器包括第一回转件、第二回转件、弹性组件、传动轮、行星轮组、支撑架、输入轴、第一滚子、第二滚子和驱动组件。第一回转件和第二回转件同轴设置,弹性组件关于第一轴线偏心设置,且弹性组件的至少一端与第一回转件相连,传动轮与弹性组件配合,太阳轮能够绕第一轴线转动,第一行星轮和第二行星轮中的每一者与太阳轮和第一回转件中的每一者啮合,且输入轴与传动轮和太阳轮中的每一者相连,第一滚子和第二滚子对称地设在太阳轮的两侧,驱动组件设在第二回转件上,驱动组件能够驱动第一滚子和第二