《机械功》教案(1).doc

纪阳****公主

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

相关资料

《机械功》教案(1).doc

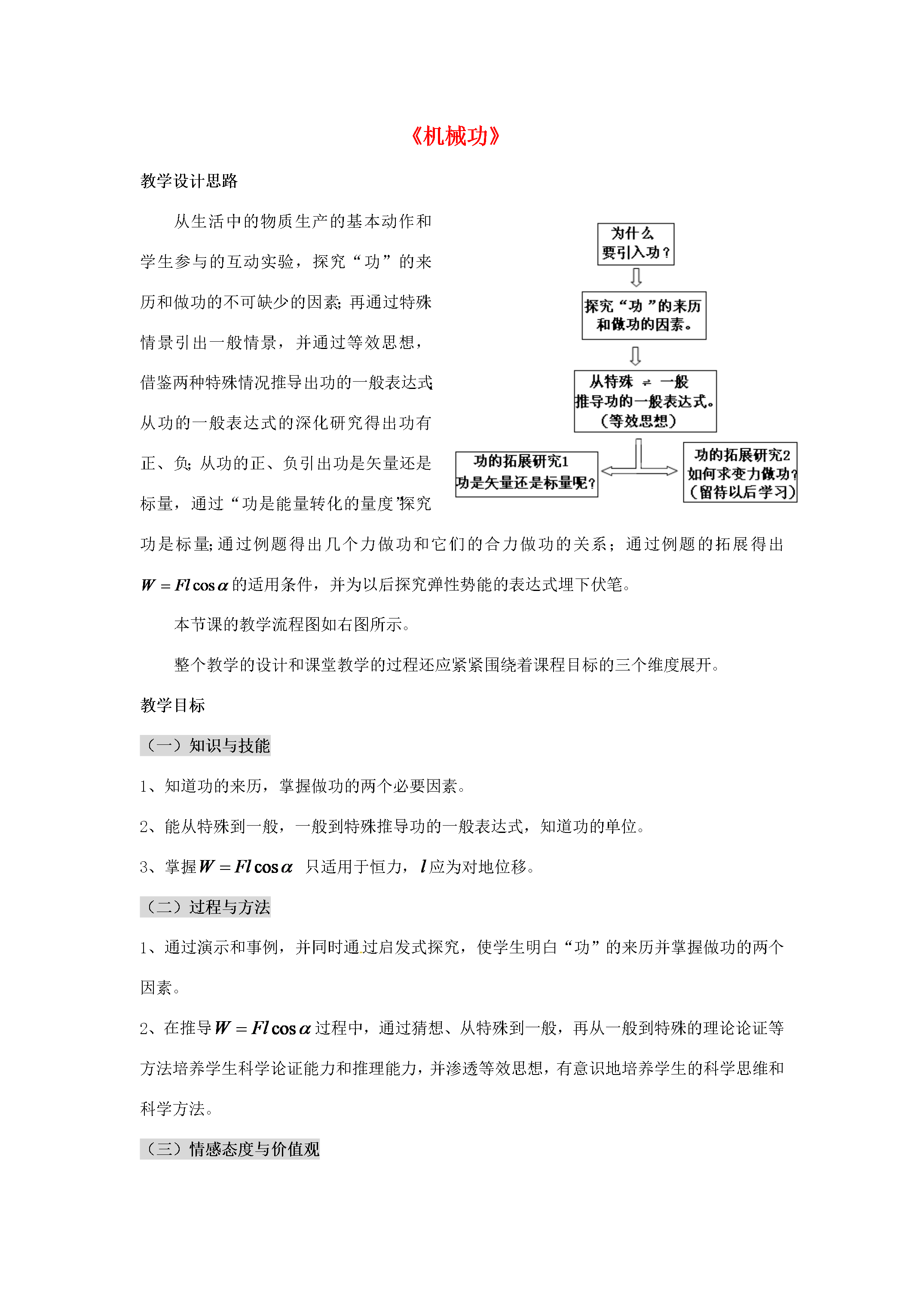

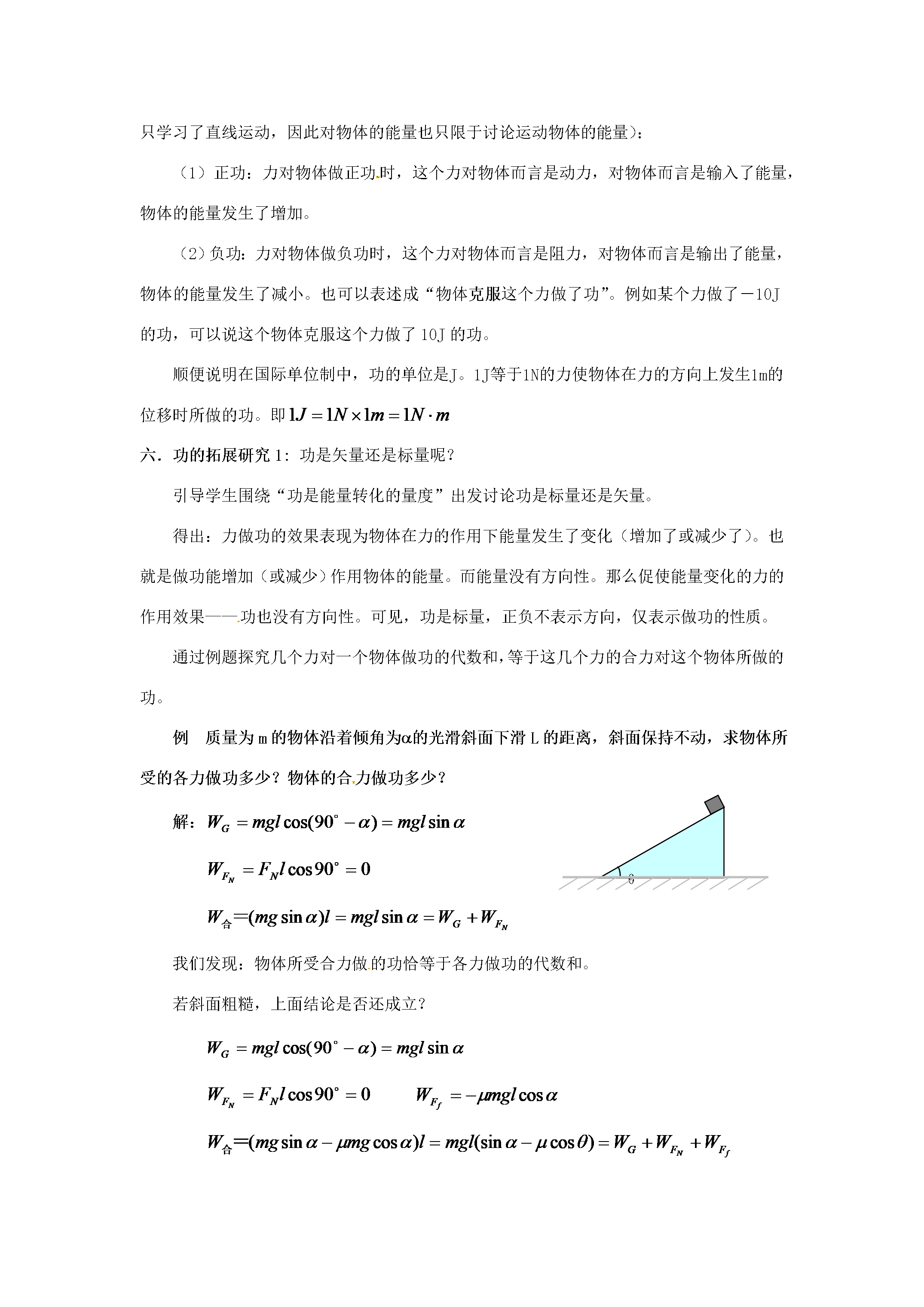

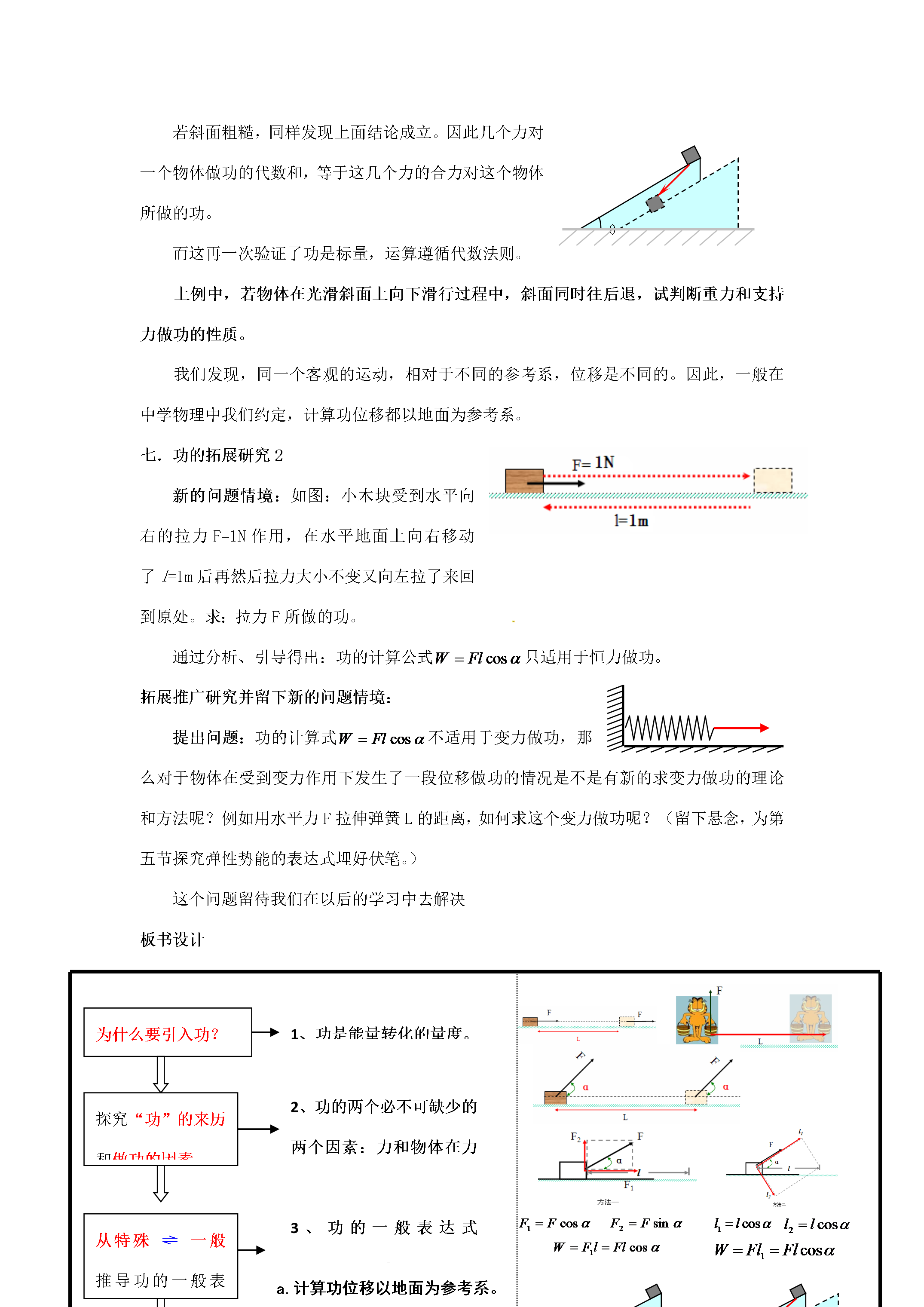

《机械功》教学设计思路从生活中的物质生产的基本动作和学生参与的互动实验探究“功”的来历和做功的不可缺少的因素;再通过特殊情景引出一般情景并通过等效思想借鉴两种特殊情况推导出功的一般表达式;从功的一般表达式的深化研究得出功有正、负;从功的正、负引出功是矢量还是标量通过“功是能量转化的量度”探究功是标量;通过例题得出几个力做功和它们的合力做功的关系;通过例题的拓展得出的适用条件并为以后探究弹性势能的表达式埋下伏笔。本节课的教学流程图如右图所示。整个教学的设计和课堂教学的过程还应紧紧围绕着课程目标的三个维度展开

《机械功》教案(1).doc

《机械功》教学设计思路从生活中的物质生产的基本动作和学生参与的互动实验,探究“功”的来历和做功的不可缺少的因素;再通过特殊情景引出一般情景,并通过等效思想,借鉴两种特殊情况推导出功的一般表达式;从功的一般表达式的深化研究得出功有正、负;从功的正、负引出功是矢量还是标量,通过“功是能量转化的量度”探究功是标量;通过例题得出几个力做功和它们的合力做功的关系;通过例题的拓展得出的适用条件,并为以后探究弹性势能的表达式埋下伏笔。本节课的教学流程图如右图所示。整个教学的设计和课堂教学的过程还应紧紧围绕着课程目标的三

机械功(教案).doc

访仙中学物理组课题:机械功教学目标基知与技能(1)知道做机械功的两个要素;(2)知道机械功的物理意义、公式及单位,(3)了解1J的功大约有多大;(4)能用生活中的实例解释机械功的含义。过程与方法通过师生活动归纳出做功的两个要素,培养初步的分析归纳能力、数据处理能力。情感、态度、价值观通过经历师生活动过程,培养实事求是的科学态度,认识物理学是源于生活,高于生活的一门科学,感悟物理知识的价值。教学重点、难点教学重点:做功的含义及两个必要条件教学难点:功的概念的建立做功与自然的“做功”的区别教学资源教师用:多媒

《机械功》教案2.doc

机械功第一课时教学设计思路从生活中的物质生产的基本动作和学生参与的互动实验,探究“功”的来历和做功的不可缺少的因素;再通过特殊情景引出一般情景,并通过等效思想,借鉴两种特殊情况推导出功的一般表达式;从功的一般表达式的深化研究得出功有正、负;从功的正、负引出功是矢量还是标量,通过“功是能量转化的量度”探究功是标量;通过例题得出几个力做功和它们的合力做功的关系;通过例题的拓展得出的适用条件,并为以后探究弹性势能的表达式埋下伏笔。本节课的教学流程图如右图所示。整个教学的设计和课堂教学的过程还应紧紧围绕着课程目标

《机械功》教案(2).doc

机械功●教学目标一、知识和能力目标1.知道功的定义,理解功的两个要素.2.掌握功的公式:W=Fscosα.明确公式中各个字母所代表的物理量,知道功的单位.3.知道功是标量,理解正功和负功的含义.4.能正确运用功的公式计算各力做功的大小.5.掌握合力做功的两种计算方法.二、过程和方法目标1.在具体的物理情景中,判断物体所受各力是否做功以及做功的正负.三、情感、态度和价值观目标在功的概念和求解功的数值的过程中,培养科学严谨的态度.●教学重点1.功的概念.2.功的计算公式.●教学难点1.如何判定各个力做功的